22 February 2016 | Andre Barahamin

Ilustrasi gambar diambil dari wordpress.clarku.edu

TAHUN 2015 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

mencatat ada 5 orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang

dianiaya dan 278 orang lain ditahan.[1] Semua jumlah tersebut terkait dengan

konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan.

Setahun kemarin juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak

lima tahun terakhir.

Selanjutnya, laporan KPA tersebut menyebutkan bahwa

pelaku kekerasan dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, didominasi oleh

perusahaan (35 kasus), polisi (21 kasus) dan TNI (16 kasus). Dari total tersebut,

30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa

Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60

persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik

agraria.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan

konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait

pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik

lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi?

Krisis Ekonomi

2008 dan Perubahan Tren Pasar Global

Sejak krisis finansial 2008 mereda, kita menyaksikan

fenomena global baru yang disebut dengan perampasan tanah secara luar biasa (massive

land grabbing). Yaitu sebuah model pengambilalihan kepemilikan tanah di

negara-negara miskin atau negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan

multinasional. The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat

bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektar yang telah berhasil dirampok sejak tahun

2006.[2] Jumlah ini diprediksi akan terus

meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

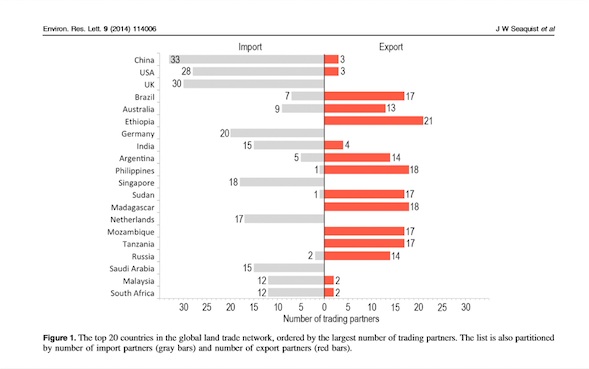

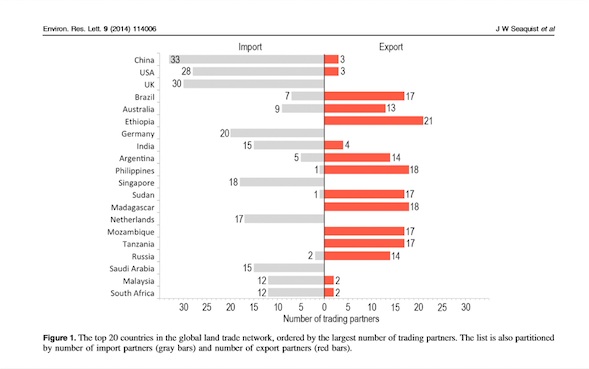

Sebuah laporan di awal November 2014 dari Lund

University, Swedia, membenarkan prediksi di atas.[3] Laporan tersebut memberikan gambaran

mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui

PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah di mana Cina

(bertransaksi dengan 33 negara), Inggris (30 negara) dan AS (28 negara) muncul

sebagai pemain utama yang rajin membeli tanah dengan negara-negara di Afrika

dan Asia sebagai destinasi. Negara-negara seperti Ethiopia sebagai contoh,

telah menggadaikan tanahnya kepada 21 negara. Filipina dan Madagascar telah

membuka dirinya untuk 18 negara berbeda. Sementara Brazil, Sudan, Mozambique

dan Tanzania laris manis menjual tanah kepada investor dari 17 negara berbeda.

Model transaksi macam inilah yang disebut sebagai

“perdagangan virtual baru” yang mana membuat sebuah perusahaan dapat mengimpor

hal yang seharusnya tidak diperdagangkan. Berbeda dengan bentuk perdagangan

virtual lama yang hanya mendefinisikan proses transaksi jual beli di bursa

saham, perdagangan bentuk baru ini mengambil langkah maju yang lebih radikal.

Hari ini produk-produk seperti sumber air, tanah hingga polusi diperjualbelikan

melewati batas-batas negara.

Dalam kacamata ekonomi neoliberal, perdagangan virtual

memiliki beberapa keunggulan.

Misalnya, negara-negara yang memiliki empat musim dan

tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami buah-buahan tropis, dapat membeli

tanah di negara-negara tropis untuk kemudian diubah menjadi perkebunan skala

besar yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat

memenuhi ambisi ekspor ke negara lain. Cara lain yang dapat ditempuh adalah

dengan mengubah negara-negara yang masih memiliki lahan yang cukup menjadi

lumbung pangan dunia, seperti yang sedang terjadi di Merauke, Papua, melalui

program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke

Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).[4] Sebagai gantinya, negara-negara yang

telah merelakan tanah mereka kemudian diberikan kemudahan dalam skema pengajuan

hutang dan garansi keterlibatan yang lebih luas dalam kancah politik luar

negeri berbentuk aliansi-aliansi regional atau internasional.

Jenis perdagangan virtual seperti ini juga memiliki

tujuan untuk mencegah monopoli sebuah negara terhadap kekayaan sumber daya alam

yang mereka miliki. Monopoli oleh negara dipandang buruk karena tidak sejalan

dengan skema liberalisme total di mana pasar akan diberikan kekuasaan

sepenuhnya dan korporasi adalah pengendali utamanya. Jenis ‘perdagangan virtual

baru’ membuat negara-negara kaya mampu memiliki akses legal untuk melakukan

penggerukan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara miskin atau

negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas konsumsi domestiknya.

Sebagai contoh kita dapat melihat soal ekstraksi mineral

Cobalt (Co) yang menjadi salah satu bahan baku untuk baterai ponsel pintar

(smartphone). Material ini paling banyak terdapat di Kongo yang menjadi pemasok

40 persen kebutuhan pasar global,[5] selain juga cadangan di Zambia dan

Republik Afrika Tengah. Di Kongo sendiri, ekstraksi Cobalt dijalankan oleh

Central African Mining and Extraction Company (CAMEC), yang berkantor pusat di

London, Inggris. CAMEC sendiri terkenal sebagai pelaku perdagangan kotor (Blood

Cobalt) dan perbudakan anak-anak di bawah umur.[6]

Pasar Pangan dan

Energi

Merebaknya jenis perdagangan baru ini, juga disebabkan

oleh meningkatnya harga minyak bumi dan batu bara dalam beberapa tahun

terakhir: biaya produksi yang dianggap semakin mahal sementara cadangan sumber

daya yang semakin menipis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menemukan

sumber-sumber energi baru semakin menguat. Ini adalah salah satu poin pendorong

lahirnya tren ‘energi alternatif’ yang mulai ramai sejak awal 2009 kemarin. Isu

pemanasan global sejak satu dekade lalu telah direkuperasi sekaligus menjadi

momentum yang tepat untuk ekonomi neoliberalisme bergerak merevitalisasi

dirinya setelah dihantam krisis. Ditambah lagi dengan meningkatnya laju

populasi di seluruh dunia, sehingga isu mengenai kebutuhan akan ketersediaan pangan

menjadi hal mutlak yang tidak bisa diacuhkan.

Meski penting untuk dipahami bahwa perampasan tanah

bukanlah fenomena yang baru terjadi belakangan ini. Brutalitas yang sama telah

terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu. Contohnya adalah kedatangan para kolonial

Eropa untuk mencari dunia baru yang akhirnya membuka jalan terhadap perampasan

tanah dan penyingkiran masyarakat asli. Contoh-contoh kasusnya membentang dari

pedalaman Amazon, gurun Sahara hingga apa yang sedang berlangsung di Papua saat

ini. Proses kekerasan yang secara esensi dan formasi serupa dan masih terus

terjadi. Jauh sebelum tren global berubah, di Indonesia kita menyaksikan

bagaimana isu konservasi lingkungan justru berbalik digunakan sebagai alasan

bagi negara dan perusahaan untuk mengusir masyarakat asli dari tanah ulayat

mereka.

Kasus kawasan konservasi Kerinci yang mengusir Orang

Rimba, penyingkiran masyarakat dari dalam Hutan Lindung Lore Lindu, hingga

Malind-Anim yang harus merelakan tanah ulayat untuk pembangunan Hutan Lindung

Wasior, adalah beberapa contoh di antaranya.

Namun hari ini, sesuatu yang lebih brutal sedang

berlangsung. Dua krisis global yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua

tahun (yaitu krisis finansial 2008 dan krisis pangan di periode 2007-2008)[7] telah berhasil membuka penemuan

jalan baru bagi neoliberalisme. Dua agenda yang awalnya tampak berjalan paralel

kini telah menemukan titik temu dan berjalan bergandeng tangan.

Pertama adalah masalah ketahanan pangan. Banyak

negara maju yang selama ini menggantungkan dirinya pada impor pangan dan selalu

khawatir mengenai pengetatan pasar, akhirnya menemukan saluran baru untuk

menginvestasikan keberlimpahan uang dari dalam negerinya. Investasi yang

dipandang jauh lebih aman dan memberi garansi keuntungan jangka panjang dan

konsisten berbentuk sistem ‘outsourcing’ dalam produksi pangan. Caranya adalah

dengan membeli kontrol terhadap produksi sumber-sumber makanan di negara-negara

miskin dan negara-negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan

multi-nasional. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sebuah negara yang maju dalam

ekonomi dan teknologi untuk menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi

penduduk negaranya, berhasil dijawab melalui model ‘perdagangan virtual’ yang

murah.

Pemerintah di negara-negara yang menjadi sasaran tembak,

ditawarkan untuk mendapatkan sejumlah kecil keuntungan dari pasar pangan berupa

kucuran dana segar untuk pembangunan infrastruktur dan sokongan untuk pembangunan

bisnis properti yang telah terbukti dahulu gagal dan memicu krisis ekonomi

global. Alasan ini mendorong Cina, US dan Inggris begitu aktif mencari

‘tanah-tanah baru’ di Afrika dan Asia sebagai cadangan pangan. Agar tampak

lebih humanis, negara-negara koloni itu disebut sebagai ‘lumbung pangan dunia’.

Ilusi yang sebenarnya digunakan untuk menutupi liberalisasi pangan guna

kepentingan daya tahan sekaligus perluasan pasar.

Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas karena

berhasil menjawab dua kebutuhan dalam satu sapuan. Pertama, untuk menepis

keraguan mengenai krisis pangan (persoalan cadangan dan akses harga) di masa

depan yang mungkin terjadi di negara-negara maju, sekaligus memberikan

keuntungan karena tersedianya jumlah konsumen yang terus membesar dan jumlah

permintaan yang terus meningkat.

Sebagai contoh, sejak Maret 2008 pemerintah Arab Saudi,

Jepang, China, India, Korea, Libya dan Mesir telah mengutus para pejabat

tingginya untuk bernegosiasi dan mencari lahan pertanian subur di berbagai

tempat seperti Uganda, Brasil, Kamboja, Sudan, Pakistan, India, Indonesia dan

Filipina. Proses ini dilakukan melalui sebuah praktik diplomatik bilateral

maupun regional. Ironisnya negara-negara yang menjadi sasaran kerjasama

tersebut justru termasuk rentan dan sedang mengalami krisis pangan domestik. Di

Darfur, Sudan, misalnya terdapat sekitar 5,6 juta pengungsi yang membutuhkan

makanan.[8] Di Kamboja, sekitar 100 ribu unit

keluarga mengalami kekurangan pangan.[9] Di Indonesia sendiri, harga beras

terus menerus melambung sejak tahun 2008 bersamaan dengan kemiskinan yang

semakin meluas hingga membuat akses terhadap pangan bertambah sulit. Ironisnya

untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di negara-negara tersebut justru

mengandalkan impor secara berkala dan masif. Di saat yang bersamaan membuka

dirinya untuk praktek jual-beli lahan untuk industri berskala besar di bidang

pertanian.

Jalur kedua adalah keuntungan finansial.

Mengingat krisis keuangan saat ini, segala macam pemain di industri keuangan

dan pangan – melalui rumah investasi yang mengelola dana pensiun pekerja, dana

ekuitas swasta – telah bergerak aktif mencari formulasi-formulasi baru yang

dapat memberikan keuntungan secara cepat, konsisten dan terus membesar.

Dana-dana jaminan secara berkala dalam jumlah besar terus dialihkan dari pasar

derivatif yang sekarang runtuh. Pedagang gabah mencari strategi baru dengan

beralih ke tanah, sebagai sumber untuk makanan dan bahan bakar produksi

Tanah itu sendiri awalnya bukanlah investasi yang

familiar untuk banyak perusahaan-perusahaan transnasional. Sebabnya, tanah

dipandang sarat dengan konflik politik di mana, dalam banyak kasus, selalu

mengalami problem mengenai kepemilikan dan beberapa peraturan pembatasan yang

mengatur soal pelarangan pihak asing untuk tidak dapat membeli lahan.

Mengalihkan model dagang dengan menyasar tanah juga bukan pekerjaan yang murah

dan singkat. Untuk mendapatkan keuntungan, investor harus meningkatkan

kapasitas produksi tanah yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Hal ini juga

berarti beban kerja yang lebih berat jika dibandingkan dengan bisnis finansial

atau tambang mineral. Tapi krisis gabungan antara kelangkaan sumber makanan dan

problem di sektor keuangan telah mengubah nilai lahan pertanian di mata

investasi. Fakta lain yang mendukung adalah murahnya harga tanah di

negara-negara miskin dan negara berkembang. Kondisi yang turut dipengaruhi oleh

pelemahan nilai tukar mata uang dan ketergantungan ekonomi negara-negara

selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Negara-negara maju yang telah sejak lama menyerahkan

kendali pengelolaan kepentingan publik kepada korporasi dengan mudah memberikan

mandat bagi badan-badan multinasional ini untuk ikut terlibat. Sebab lainnya

adalah ketidakberdayaan negara pasca krisis finansial yang membuat banyak

pemerintahan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan invetasi baru

berbiaya tinggi. Oleh karenanya, menyerahkan kerja-kerja tersebut kepada

perusahaan transnasional menjadi opsi yang paling masuk akal.

Itu mengapa, Anda tidak perlu kaget jika melihat ke

sekeliling dan menemukan bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan multinasional ini sama sekali tidak ditujukan untuk

menjawab kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Infografis di atas, yang

menggambarkan jumlah transaksi tanah di berbagai negara, mesti dipahami sebagai

bagaimana ekspansi perusahaan multinasional yang terkadang mengatasi isu-isu

kepentingan domestik sebuah negara. Namun, tentu ada perbedaan mendasar yang

penting digarisbawahi dari ragam investasi sektor pangan yang dimotori

negara-negara maju.

Cina, misalnya, meski memiliki wilayah yang cukup luas,

namun jumlah populasi yang tidak berhasil dikontrol membuat ketersediaan pangan

adalah isu serius di negeri ini. Ditambah lagi dengan berkurangnya secara drastis

luas lahan pertanian produktif yang berlangsung sejak dua dekade terakhir.

Penyusutan tersebut tidak lepas dari masifnya industrialisasi. Ketimpangan itu

jelas terlihat. Jumlah petani di Cina berkisar 40 persen dari total petani di

dunia, namun lahan yang tersedia hanya 9 persen dari keseluruhan luas lahan

produktif di dunia. Karenanya tidak mengejutkan jika Partai Komunis Cina

menjadikan persoalan pangan dan energi sebagai prioritas. Dengan cadangan

devisa yang mencapai 1,8 trilyun dolar, Cina memiliki kelimpahan finansial

untuk digunakan dalam investasi.

Para pemimpin serikat tani di negara-negara Asia Tenggara

telah mengetahui dengan jelas bahwa Negeri Tirai Bambu telah memulai

‘outsourcing pangan’ sejak awal 2007, jauh sebelum krisis terjadi.[10] Dengan politik luar negeri yang

agresif, Cina berhasil memaksakan lebih dari 30 perjanjian investasi di bidang

pertanian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai gantinya, Beijing menyediakan

teknologi, pelatihan dan kucuran uang untuk pembangunan infrastruktur

pendukung, seperti dam-dam raksasa dan jalur transportasi yang nantinya akan

mendukung mata rantai distribusi. Pelebaran sayap ini juga bahkan sampai ke

Asia Selatan dan Afrika. Hasilnya, sekitar 12 negara telah resmi dijadikan

mitra kerjasama dalam pengembangan mega-bisnis di bidang agrikultur.

Secara umum dapat dikatakan bahwa model perampasan tanah

oleh Cina tergolong yang paling konservatif. Selain mengacuhkan

‘pedoman-pedoman etis’ dalam investasi, Cina sangat protektif terhadap

investasinya dan di saat bersamaan berupaya dengan segala cara memaksimalkan

segala peluang yang dapat menggaransikan pasokan pangan berkelanjutan untuk negara

itu di masa depan. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa di dalam negeri,

Cina mengalami kekurangan lahan pertanian dan sumber air yang dapat dipasok

untuk menghidupi lahan-lahan agar produktif. Negeri ini ‘tidak memiliki pilihan

lain’ selain menggalakkan investasi pangan di luar negeri.[11]

Selain Cina, ekspansi gila-gilaan juga dilakukan oleh

negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni

Emirat Arab. Meski patut dipahami bahwa negara-negara di kawasan Teluk ini

menghadapi realitas yang sama sekali berbeda dengan Cina. Dibangun di padang

gurun, negara-negara ini memiliki persoalan kelangkaan tanah dan air sebagai

prasyarat untuk melakukan produksi pertanian. Tapi sejumlah besar kekayaan yang

didapatkan dari minyak memberikan kekuatan untuk membayar ketergantungan mereka

terhadap negara-negara penghasil pangan. Namun strategi ini bukan tanpa masalah.

Ketika krisis pangan terjadi, ketergantungan terhadap nilai tukar mata uang

terhadap dolar yang ikut dipengaruhi oleh krisis finansial membuat

negara-negara ini kemudian mesti menanggung beban inflasi yang membengkak.[12] Apalagi ketika terjadi krisis 2008,

para pekerja migran berupah rendah yang merupakan populasi mayoritas di

negara-negara ini mengalami kesulitan untuk mengakses pangan sehingga

mengharuskan subsidi dari negara untuk menyediakan makanan dengan harga

terjangkau demi mencegah kerusuhan sosial.[13] Selain fakta bahwa industri

penyewaan dan jual beli properti di kawasan ini juga ikut terpukul dengan

kolapsnya ekonomi global. Ini adalah dorongan-dorongan utama yang menjadi

alasan bagi negara-negara di kawasan Teluk untuk mengambil jalan lain dan

mengalihkan investasi ke sektor pangan.

Melalui Gulf Cooperation Council (GCC) yang menjadi badan

kerjasama negara-negara di kawasan Teluk, mereka kemudian merumuskan strategi

bersama ‘outsourcing pangan’ di negara-negara produsen beras seperti Asia

Selatan dan Asia Tenggara. Ide utamanya adalah melakukan penawaran (khususnya

kepada negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, seperti Indonesia dan

Malaysia) untuk memberikan pinjaman berbunga rendah, minyak dengan ‘harga

khusus’ sebagai alat tukar untuk mendapatkan akses ke lahan-lahan pertanian.

GCC menawarkan pembukaan anak perusahaan di negeri-negeri seperti Burma,

Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, dan Pakistan yang secara spesifik

menjadi kontraktor ekspor pangan ke negara-negara di kawasan tersebut.

Strategi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya,

antara Maret hingga Agustus 2008, negara-negara GCC melalui konsorsium atau

perusahaan tunggal telah berhasil mengamankan sewa terhadap jutaan hektar lahan

pertanian yang memulai panen di pertengahan tahun 2009. Setelah sebelumnya di

Januari 2009, GCC melakukan pertemuan yang didedikasikan untuk merumuskan

poin-poin kritis terkait kerjasama regional ini sebelum kemudian disepakati

sebagai kebijakan bersama yang resmi.[14]

Pemain lain dalam zona investasi ini adalah Jepang dan

Korea Selatan. Pemerintah dua negara kaya dari Asia Timur ini bahkan sejak lama

telah sepenuhnya bersandar kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam

negeri masing-masing. Kebutuhan pangan dalam negeri Jepang sebesar 60 persen

merupakan impor. Sementara Korea, sekitar 90 persen beras dari keseluruhan

konsumsi domestik ditebus dari negara lain.

Di permulaan tahun 2008, pemerintah Korea Selatan

mengumumkan bahwa mereka telah merumuskan sebuah rencana nasional untuk

memfasilitasi akuisisi lahan di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan

produksi makanan Korea. Rencana ini tentu saja akan diserahkan kepada pihak

swasta sebagai pemain utama. Langkah awalnya adalah dengan membeli tanah di

Mongolia dan Rusia Timur, untuk memproduksi makanan yang akan diekspor kembali

ke Korea Selatan. Di saat yang bersamaan penjajakan kerjasama serupa juga

tengah menyasar Sudan, Argentina dan Asia Tenggara.

Jepang, di sisi lain tampaknya bergantung sepenuhnya

kepada sektor swasta untuk mengatur impor pangan. Sementara pemerintah bertugas

memberikan bingkai politik melalui perjanjian perdagangan bebas, perjanjian

investasi bilateral dan pakta kerja sama pembangunan. Ini adalah peran pasif

yang diemban negara. Itu sebabnya di dalam negeri, Jepang memiliki kebijakan

administratif yang menghalangi segala bentuk upaya untuk melakukan

restrukturisasi dan reformasi sektor pertanian dalam negeri. Di negeri ini ada

larangan yang tidak memperbolehkan keluarga atau perusahaan untuk memiliki

tanah yang akan digunakan untuk bisnis pertanian. Kepemilikan tanah luas yang

dipusatkan di tangan negara membuat penduduknya tidak memiliki pilihan lain

kecuali menggantungkan diri pada impor.

Di tempat lain, tren investasi ini juga ikut merambah

India. Sektor pertanian dalam negeri dianggap telah sangat berantakan dan

membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Berbanding terbalik dengan

tawaran yang jauh lebih murah dan lebih menjanjikan jika menggelontorkan dana

untuk mengambil alih lahan-lahan pertanian di negeri asing. Perlawanan terus

menerus dari serikat-serikat tani India dan gerilyawan pemberontak Naxalite

terkait perampasan tanah, membuat alasan di atas semakin masuk akal. Upaya

untuk meliberalisasikan tanah dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus menghadapi

masalah serius terutama di bidang keamanan. Belum lagi menyoal persoalan

kelangkaan air dalam jangka panjang untuk mendukung industri pertanian.

Ditambah dengan kekhawatiran soal bakal tertinggalnya India dalam percaturan

bisnis pangan membuat banyak perusahaan negara kemudian mengalihkan sasaran

untuk menghasilkan produk makanan di luar negeri. Jenis yang diincar adalah

tanaman biji berminyak (oilseed crops), kacang-kacangan dan kapas. Strategi

ini, misalnya, berjalan sukses di Burma yang di akhir 2009, berhasil memasok 1

juta ton dari total kebutuhan impor kacang-kacangan yang mencapai angka 4 juta

ton per tahun untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri yang hanya

mencapai 15 juta ton dari kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai hampir 20

juta ton per tahun. Dengan dukungan aktif pemerintah, perusahaan-perusahaan

asal India berhasil mendapatkan ijin pengelolaan lahan di Burma, dengan harga

sewa dan upah buruh yang lebih murah ketimbang melakukan produksi di dalam

negeri. Junta militer di Burma begitu kooperatif terhadap investasi asing. Hal

yang menjadi alasan di balik dukungan finansial pemerintah India untuk

pembangunan infrastruktur pelabuhan dan dorongan aktif untuk terlibat dalam

perdagangan bebas.

Selain Burma, India juga melebarkan sayapnya dengan

berinvestasi di Indonesia, Paraguay, Brazil dan Uruguay. Di Indonesia, India

melakukan investasi serius di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi

sumber biofuel. Di Amerika Latin, target mereka adalah mencari tanah untuk

ditanami kacang-kacangan agar bisa memutus ketergantungan terhadap produksi

dalam negeri. Untuk mendukung itu semua, India melakukan deregulasi terkait

ijin bagi perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan kerjasama lintas

negara, pembelian properti di luar negeri dan dukungan modal untuk investasi

skala raksasa di bidang pertanian.

Dukungan untuk perluasan perkebunan-perkebunan yang akan

menjadi sumber energi biofuel juga dilakukan oleh Inggris dan AS. Mensponsori

pembukaan ladang-ladang sawit dan perkebunan tebu skala raksasa menjadi tren

baru. Untuk itu, ekspansi kemudian diarahkan ke wilayah Asia Tenggara yang

hangat dan masih memiliki banyak lahan yang tersedia. Filipina, Malaysia dan,

tentu saja, Indonesia menjadi sasaran empuk. Inggris dan AS bahkan ikut

mendukung terbentuknya pakta perdagangan sawit regional antara Indonesia dan

Malaysia.[15] Pakta kerjasama ini diharapkan

dapat mengurangi kompetisi antar kedua negara penghasil sawit terbesar di dunia

untuk kemudian dapat saling membantu dalam ekstensifikasi industri minyak sawit

mentah (crude palm oil).

Industri biofuel dengan bahan baku sawit, jagung dan tebu

memang menjadi isu strategis lima tahun terakhir. Peralihan tendensi

negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk mulai secara

perlahan meninggalkan energi fosil yang tidak terbarukan menuju sumber energi

yang lebih murah bukan diakibatkan kepedulian akan krisis iklim atau ketakutan

soal degradasi lingkungan.

Biofuel dianggap sebagai solusi pasar yang lebih

rasional. Ia sama sekali telah mengacuhkan dan akan tetap tidak peduli dengan

seruan-seruan mengenai penyelamatan lingkungan yang dikampanyekan oleh aktivis

lingkungan. Argumentasi paling telanjang dapat ditemukan melalui Robert J.

Samuelson, yang mengatakan[16] bahwa peralihan tersebut sebenarnya

sangat sederhana. Bahwa industri tidak menyukai harga bahan bakar yang tinggi.

Mendapatkan sumber bahan bakar dengan harga yang lebih murah jelas menjadi

tawaran menggiurkan untuk menekan biaya produksi dan memperbesar keuntungan.

Untuk itu, berbagai pembenaran gila disodorkan kepada publik mengenai betapa

pentingnya peralihan dari energi fosil menuju biofuel. Bahwa semua orang akan

diuntungkan dari peralihan ini, mulai dari petani, kalangan konsumen dan tentu

saja para pelaku industri. Bahwa biofuel akan membuka lapangan pekerjaan di

desa-desa dan

membuat negara mampu menghemat anggaran yang biasanya

dibelanjakan untuk membeli minyak dari negara-negara asing.

Oleh sebab itu menjadi kewajaran, misalnya, jika dalam

pertemuan konferensi internasional mengenai perubahan iklim beberapa tahun

belakangan ini,[17] para pelaku industri dan pemegang

kebijakan begitu ramah terhadap tuntutan untuk mulai mengurangi penggunaan

energi tidak terbarukan yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Mereka

tampak berada di satu jalur yang sama dengan para aktivis lingkungan dalam

upaya penyelamatan lingkungan dan pencegahan krisis iklim menjadi lebih buruk.

Meskipun jika dilihat secara radikal, tidak ada perubahan komitmen yang lebih

serius mengenai langkah-langkah praktis dan detil yang harus diambil untuk

mencegah degradasi lingkungan semakin parah.

Itulah alasan yang ikut mendorong perluasan besar yang

akhirnya menjadi industri perkebunan sawit sebagai emas baru di Asia Tenggara.

Kenyataan ini tidak lepas dari fakta bahwa sawit merupakan bahan baku paling

murah untuk biofuel jika dibanding dengan jagung dan kedelai. Bersamaan dengan

itu, konsumsi minyak sawit di dunia terus menunjukkan gejala peningkatan dari

tahun ke tahun.

Indonesia sendiri merupakan kekuatan paling besar di

sektor ini dengan luas lahan mencapai 15 juta hektar (per tahun 2014) yang

tersebar dari Sumatra, Kalimantan, Papua dan sebagian kecil di Sulawesi.

Malaysia berada di posisi kedua dengan luas lahan mencapai hampir 5 juta

hektar. Kedua negara ini menyuplai 85% kebutuhan sawit dunia.[18] Menyusul di belakangnya adalah

Thailand yang memiliki sekitar 650 ribu hektar sawit.

Mega-agribisnis tentu saja memiliki masalah serius.

Friends of the Earth mencatat bahwa 87 persen deforestasi yang berlangsung di

Malaysia sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 disebabkan oleh pembukaan lahan

untuk perkebunan sawit skala besar. Di Indonesia, WALHI dan Green Peace telah

berkali-kali menyebutkan dalam berbagai laporan mereka sejak lima tahun

terakhir bahwa laju deras penebangan hutan tropis dan pengeringan lahan-lahan

gambut disebabkan sebagian besarnya oleh ekspansi industri kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia masing-masing tercatat memproduksi sekitar 25 juta dan

19 juta ton sawit mentah di tahun 2012. Thailand menyumbang kontribusi sebesar

2 juta di tahun yang sama.

Di Indonesia, dari luasan bentang lahan perkebunan sawit

tersebut, sebagian besarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Riset yang dilakukan oleh TuK Indonesia[19] menemukan bahwa 62 persen lahan

sawit di Kalimantan dikuasai oleh lima perusahaan besar, yaitu Sinar Mas,

Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Dumai. Perusahaan-perusahaan ini juga

dominan di Sumatra dengan penguasaan yang mencapai 32 persen dari total seluruh

perkebunan.

Peralihan bentuk energi ini sebenarnya telah terjadi jauh

sebelum kolapsnya ekonomi dunia di tahun 2008. Krisis finansial pada akhirnya

hanyalah memperkuat basis argumentasi mengapa migrasi energi menjadi mendesak

untuk dilakukan. Royal Dutch Shell misalnya, hingga tahun 2007 telah

mengucurkan dana lebih dari 1 milyar US dollar selama lima tahun ke belakang

untuk penelitian, pengembangan dan proyek-proyek percobaan biofuel, pembangkit

listrik tenaga matahari dan atau tenaga angin, dan hidrogen. Meski di tahun

yang sama, bersama Chevron, Shell menginvestasikan 10 milyar dolar US untuk

proyek pertambangan pasir di Kanada dan Afrika.

Perusahaan otomotif seperti Ford dan BMW, juga kemudian

mulai menganggarkan biaya riset untuk kemudian menciptakan mobil yang lebih

ramah lingkungan dan menggunakan energi biofuel atau sumber energi lain seperti

matahari sebagai bahan bakar. Ujicoba-ujicoba ini diharapkan akan membuka ruang

yang lebih luas untuk penemuan-penemuan dalam skala yang lebih luas dan tentu

saja masif. Targetnya adalah untuk mengalihkan tren penggunaan bahan bakar

fosil yang dianggap kotor dan merusak lingkungan menuju mode baru yang lebih

murah, tanpa harus mengorbankan diri dengan kehilangan pasar konsumen yang

telah terbentuk selama berdekade.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan yang kini

mengalihkan perhatiannya ke sektor perkebunan kemudian menganggarkan dana

pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung

program-program pengalih perhatian. Aksi-aksi tanam pohon, bersih

lingkungan-alam dan sejenisnya yang disponsori oleh dana CSR tidak lain

merupakan bentuk investasi tidak langsung sekaligus untuk menyuap pemerintah

dan “pekerja sosial kerah putih” untuk mendukung atau minimal tidak mengganggu

jalannya investasi di sektor industri pangan dan energi.

Penjelasan di atas mungkin terdengar seperti sebuah

permainan raksana di mana hanya para presiden, perdana menteri dan CEO

perusahaan yang memiliki hak untuk bicara dan menentukan arah ke mana

masyarakat hari ini akan melangkah. Tapi faktanya, negara-negara Asia dan

Afrika menjadi target empuk perampasan tanah, sejak 2008 justru tampak begitu

sumringah menerima banyaknya proposal-proposal proyek yang disertai kucuran

dana hutang. Bagi pemerintah di Asia dan Afrika, investasi di sektor apapun

selalu wajib diterima hangat. Sebab ini berarti akan terbukanya kesempatan dan

sumber pembiayaan untuk melakukan modernisasi di daerah-daerah pedesaan (rural

areas), pembangunan infrastruktur yang semakin cepat, konsolidasi kegiatan industri

pertanian serta peluang untuk kemudian dilibatkan lebih sering dalam percaturan

politik luar negeri.

Menyewakan lahan-lahan produktif di negaranya untuk

kepentingan industri pangan dengan label menjadi “lumbung pangan nasional”

merupakan kehormatan bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Yang menjadi paling

penting adalah bagaimana kemudian negara-negara maju akhirnya menunjukkan

ketergantungannya yang baru terhadap negeri-negeri miskin dan berkembang,

selain buruh murah dan industri pariwisata seperti dekade-dekade yang lampau.

Blok-blok perdagangan regional di Asia dan Afrika

didorong untuk terus membuka diri agar investasi sektor agribisnis dapat dengan

mudah melakukan penetrasi. Penandatanganan perjanjian dagang antara ASEAN

dengan negara-negara kayak seperti Australia, Selandia Baru, Cina dan Uni Eropa

sebagai contohnya. Di saat yang bersamaan, para pemimpin negara-negara ini

berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya sebagai tempat yang aman dan nyaman

untuk dunia investasi pangan dan energi.

Sayangnya, rincian yang detil mengenai berapa banyak

perampasan tanah ini telah dan akan berlangsung untuk kepentingan produksi

pangan di luar negeri – di mana lokasinya, berapa hektar yang akan dirampas,

siapa investornya, model pendanaan yang dilakukan, siapa mitra pengusaha lokal

yang diajak bekerja sama – tidak mudah didapat. Sangat jelas bahwa pemerintah

begitu ketakutan jika kemudahan akses akan data-data tersebut dapat memicu

kerusuhan sosial atau protes berkepanjangan.

Indonesia: Zona

Perang Tanah

Memandang kondisi di atas, kita perlu menengok warisan

penting dari Amartya Sen, mengenai bencana kelaparan sebagai sebuah produk dari

monopoli pangan. Pemenang Nobel Ekonomi asal India ini dahulu telah melakukan

kritik terhadap pendekatan Malthusian yang menyederhanakan masalah dengan

memandang bahwa bencana kelaparan timbul akibat berkurangnya ketersediaan

pangan.[20] Sen justru melihat bahwa bencana

kelaparan justru tidak disebabkan oleh macetnya mata rantai suplai pangan.

Sebaliknya, yang terjadi adalah runtuhnya kemampuan dan hak seseorang untuk

mengakses sumber pangan secara legal – termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan

peluang produktif, kesempatan perdagangan, hak-hak kelayakan ketika berhadapan

dengan negara, dan metode lain yang biasanya digunakan seseorang untuk

mengakses pangan.[21] Untuk menjawab persoalan itu, Sen

mengajukan demokrasi sebagai sebuah cara yang dapat dimanfaatkan untuk

mengatasi persoalan ketimpangan distribusi dan akses akan makanan.

Namun persoalannya adalah instrumen demokrasi hari ini

justru semakin tampak tidak efektif untuk mencegah bencana kelaparan di sebuah

region yang justru mengalami keberlimpahan pangan.[22] Perangkat demokrasi, justru makin

efektif digunakan untuk perluasan monopoli dalam sektor industri pangan.

Demokrasi sebaliknya tampak begitu masuk akal dan logis untuk mengajukan upaya

liberalisasi penuh sektor pangan dan energi. Demokrasi dan sistem ekonomi

neoliberalisme kemudian mengorganisir dirinya ke dalam bentuk lembaga-lembaga

donor yang anggotanya adalah negara-negara maju pemberi hutang dan

negara-negara miskin atau negara berkembang yang akan menjadi target pasar.

Di Indonesia, sebagai contoh. Dalam “Buku Biru” BAPPENAS,[23] terdapat 29 kategori program yang

akan melibatkan dana hutang dalam proyek-proyeknya. Misalnya pembiayaan Dam

Jatigede di Jawa Barat yang akan menggunakan dana pinjaman sebesar 52.200.000

US dolar. Pembiayaan Program Pengembangan Air Minum (Drinking Water Development

Program), pemerintah akan menganggarkan pinjaman sebesar 1.197.680.000 US dolar

yang tidak termasuk suntikan uang swasta sebesar 59.434.000 US dolar. Sementara

untuk infrastuktur transportasi, semisal pembangunan jalan tol Manado-Bitung di

Sulawesi Utara, pemerintah akan menggunakan dana hutang sebesar 80.000.000 USD

ditambah dengan pembiayaan dari belanja kas negara sebesar 8.000.000 USD. Lalu

akan ada hutang sebesar 201.000.000 US dolar yang nanti dibelanjakan dalam

program yang disebut sebagai Rural Settlement Infrastructure Development

(RSID). Program ini akan juga menyedot kas pemerintah sebesar 10.050.000 US

dolar untuk kemudian memperbaiki jalan, membuka jalan baru, drainase dan

sanitasi di daerah-daerah pedesaan. Targetnya tentu saja adalah daerah-daerah

yang nanti akan termasuk dalam mata rantai distribusi pasar.

Daftar di atas bisa diurutkan lebih panjang lagi. Dokumen

setebal 246 halaman ini, memang secara rinci mengurutkan berapa banyak biaya

yang akan dibebankan dari hutang, kementerian mana saja yang akan bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan proyek dan tentu saja menyebutkan lokasi proyek.

Inilah alasan di balik terbentuknya lembaga-lembaga

keuangan dan kerjasama regional baru yang tidak lain merupakan cara untuk

mendukung mekanisme pembiayaan tersebut. Bentuk kekuatan-kekuatan ekonomi ini

yang kemudian mengorganisir dirinya hari ini, misalnya dipelopori oleh Cina dan

AS. Kita dapat melihat bagaimana Cina dan satelit kekuatan ekonominya berkumpul

membentuk Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)[24], sementara US mengumpulkan aliansinya ke

dalam satu payung bernama Trans Pacific Partnership (TPP). AIIB akan terdiri

dari 57 negara, sedangkan TPP untuk saat ini telah disepakati oleh 11 negara.

Seperti yang juga diketahui bersama bahwa Indonesia termasuk salah satu dari

negara-negara pendiri AIIB dan juga sedang mengajukan diri untuk terlibat di

dalam TPP.

Dua badan tersebut memiliki skenario yang sama. Yaitu

bertugas untuk memastikan mengalirnya uang pinjaman untuk pembangunan

infrastruktur di negara-negara koloni, dan juga menjadi “uang muka” untuk

paket-paket deregulasi domestik terkait kepemilikan lahan dan urusan sewa

menyewa dalam mata rantai global.

Paket deregulasi tidak hanya ditujukan ke negara-negara

target perdagangan tanah, tapi juga deregulasi domestik di negara-negara maju

dari mana investasi tersebut berasal sebagai cara melapangkan jalan investasi.

Semisal aturan yang melarang penggunaan dana jaminan sosial oleh negara untuk

digunakan dalam investasi dan regulasi yang melarang kepemilikan properti

(tanah) di luar teritori sebuah negara.

Sementara di negara-negara tujuan pasar, deregulasi tidak

hanya dipahami sekadar urusan administratif yang menyangkut persoalan pembebasan

tanah. Lebih jauh dari itu, negara-negara miskin dan berkembang diharuskan

untuk segera mendorong kebijakan upah buruh murah lengkap dengan sistem

perburuhan yang tidak adil. Tersedianya buruh murah adalah pelicin penting

dalam mengundang investasi luar negeri. Selain itu di sektor agraria,

negara-negara tujuan investasi diharuskan melakukan legalisasi tanah dalam

bentuk sertifikasi hak individu. Sertifikasi tanah sebagai milik perseorangan

tidak lain dimaksudkan sebagai tahapan menuju konsolidasi alat-alat produksi

agar semakin mudah diambil alih.[25] Itu mengapa, investor di bidang

pangan dan energi mendorong penuh semangat pendataan-pendataan wilayah komunal

untuk kemudian segera diberikan pengakuan hak milik individu. Kepemilikan tanah

secara kolektif dengan basis argumentasi mengenai tapal batas dan kepemilikan

yang dilandaskan pada sejarah atau sistem tenurial tradisional, dianggap

menghambat perluasan investasi di sektor pangan dan energi.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui campur tangan

badan-badan pertanahan, negara menggalakkan kampanye agar setiap tanah yang

selama ini belum terdata segera dipetakan, didata sebelum kemudian

didistribusikan dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil.[26]

Selain industri pangan dan energi yang merupakan

‘perampasan tanah dari luar’ (external land grabbing), negara-negara miskin dan

negara berkembang juga akan mendorong dirinya untuk melakukan ‘perampasan tanah

ke dalam’ (internal land grabbing). Jika ‘perampasan dari luar’ berarti tanah

akan digunakan sebagai alat tawar hutang dan oleh karenanya harus diagunkan ke

investor asing, dalam mekanisme ‘perampasan tanah ke dalam’ negara adalah aktor

yang akan melakukan perampasan tanah terhadap warganya. Tanah-tanah yang akan

dirampas ini kemudian akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur

(mis. sarana transportasi) dan pengembangan jenis-jenis bisnis satelit seperti

properti dan waralaba.

Jika ‘perampasan tanah dari luar’ akan marak terjadi di

daerah-daerah pedesaan, maka ‘perampasan tanah ke dalam’ justru akan mengambil

lokasi di daerah perkotaa dan atau sub-urban. Kita menyebutnya, penggusuran.

Sebagai contoh, pembangunan jalur kereta api cepat

Jakarta-Bandung. Proyek yang disponsori Cina ini tidak hanya menyingkirkan

rakyat yang tanahnya diambil untuk pembangunan rel kereta api dan stasiun

antara.

Namun, mereka yang berada di sepanjang lintasan kereta

tersebut (terutama yang berlokasi di sekitar stasiun) secara otomatis menjadi

kelompok paling rentan dan sasaran tembak paling mudah dari pembebasan lahan

untuk bisnis properti dan waralaba. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan

menyaksikan tumbuhnya apartemen-apartemen yang disediakan bagi kelompok

berpendapatan menengah ke atas, dan toko-toko sejenis Alfa Mart, Indo Maret dan

7-11 akan bertebaran.

Kasus lain, seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta yang

diperkirakan akan menelan biaya 400 trilyun rupiah. Selain menyingkirkan

kelompok nelayan dan mengganggu tatanan ekosistem pantai dan laut, reklamasi

ini ditujukan sebagai sarana pendukung investasi dengan menyediakan pusat

industri jasa dan lahan baru untuk berkembangnya bisnis properti. Kita bisa

menengok sejarah beberapa kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai Pluit

sepanjang 400 meter di awal dekade 80-an kemudian menjadi pemukiman mewah

bernama Pantai Mutiara. Tahun 1981, sisi utara Ancol direklamasi untuk menjadi

pusat rekreasi bernama Taman Ancol. Tahun 1991, kawasan hutan bakau Kapuk

direklamasi dan akhirnya menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk. Tahun

1995, dilakukan kembali reklamasi untuk dijadikan zona industri yang disebut

Kawasan Berikat Marunda.[27]

Daftar tersebut harusnya dapat menjawab pertanyaan

mengapa reklamasi getol dilakukan. Setelah teluk Manado, lalu bergeser ke

selatan dengan menimbun pantai Losari di Makassar dan kini teluk Benoa.

Persoalan yang kemudian menggelitik adalah masih banyak

di antara kita yang tampak tidak mampu untuk melihat ikatan antar

persoalan-persoalan ini sebagai sebuah kesatuan. Paket upah buruh murah yang

diluncurkan Jokowi dipandang terpisah dengan deregulasi mekanisme pemberian

ijin alih fungsi hutan dan tata cara pembebasan lahan. Terbitnya rencana

ekonomi untuk membangun 24 pelabuhan yang akan mendukung tol laut, 15 bandara

baru untuk menggantikan bandara lama yang dianggap tidak layak,[28] rencana pembangunan 9 bandara kargo

baru, terbitnya rencana untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan,

Sumatra, Papua dan Sulawesi serta berbagai penggusuran yang marak terjadi di

Jakarta dan kota-kota besar lain dalam beberapa tahun terakhir, mestinya harus

dilihat sebagai hal-hal yang terkait dan terikat dengan rencana investasi

perkebunan skala raksana untuk sumber energi dan pangan.

Kesadaran akan pentingnya melihat sebuah persoalan secara

totalitas inilah, yang mendesak dilakukan oleh seluruh gerakan progresif saat

ini. Jika kita terus terjebak dalam advokasi dan perjuangan berdasarkan pada

isu-isu tertentu yang terisolasi satu sama lain, sebagaimana yang kita lakukan

sepanjang15 tahun lebih pasca tumbangnya Soeharto, maka selama itu pula

advokasi dan perjuangan kita akan selalu berujung pada kebuntuan, untuk tidak

mengatakan kegagalan.

***

Penulis adalah Peneliti

di Yayasan PUSAKA: Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat

Adat

___

[3] J. W. Seaquist, Emma Li Johansson, Kimberley Nicholas, Architecture

of the global land acquisition system: applying the tools of network science to

identify key vulnerabilities. (Lund University, November 2014)

[5] British Geological Survey, African Mineral Production, (BGS,

Juni 2009)

[6] Sara Nordbrand dan Petter Bolme, Powering the Mobile World:

Cobalt Production for Batteries in DR Kongo and Zambia, (Swed Watch, November

2007)

[9] Di tahun 2008, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengumumkan

penyewaan sawah orang-orang Khmer kepada Qatar dan Kuwait. Tujuannya agar supaya

kedua negara tersebut dapat memproduksi beras mereka sendiri. Hun Sen memang

tidak menyebutkan berapa luas sawah yang akan dipinjamkan. Namun yang jelas,

industri agribisnis tergolong rakus dalam penguasaan tanah. Pada saat yang

bersamaan, Food and Agricultural Organization (FAO), mengucurkan bantuan

sebesar 35 milyar dolar untuk membantu bencana kelaparan yang menimpa desa-desa

di bagian selatan dan barat negeri itu.

[10] Ujjaini Halim (ed), Neoliberal Subversion of Agrarian Reform

2nd Edition, (I3D Foundation, 2014)

[12] Di tahun 2008, negara-negara Teluk mesti menanggung gelembung

inflasi atas impor bahan makanan yang membengkak dari 8 milyar USD hingga

menyentuh 20 milyar USD (kenaikan 150%). Ketika Merauke Integrated Rice Estate

(MIRE) pertama kali diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006,

Bin Laden Group yang berasal dari kawasan ini telah menyanggupi untuk

pembiayaan investasi. Mereka kemudian menarik diri akibat krisis finansial yang

terjadi tahun 2008 karena melemahnya mata uang lokal di hadapan dolar Amerika.

[13] Di Uni Emirat Arab misalnya, 80% populasinya merupakan pekerja

migran yang datang dari Asia yang merupakan pemakan beras dan bukan gandum

(makanan utama di negeri tersebut).

[17] Biasa dikenal dengan nama COP (Conference of the Parties). COP

terakhir, untuk ke 21 kalinya diselenggarakan di akhir tahun 2015 kemarin di

Paris.

[18] Sime Darby Plantation, Palm Oil Facts and Figures in

Malaysia, (SDP, April 2014)

[19] Tuk Indonesia, Kuasa Taipan: Kelapa Sawit di

Indonesia, (TuK Indonesia, 2015)

[20] Amartya Sen, Poverty and Famine: An Essay Entitlement and

Deprivation, (Oxford, 1981)

[23] Ministry of National Development Planning/National Planning

Development Agency, “List of Medium-Term Planned External Loans

2015-2019”, (Bappenas, 2015)

[25] Kasus konsolidasi tanah ini misalnya terjadi di Cina dan India

dalam lima tahun terakhir. Negara mengambil inisiatif untuk melakukan

sertifikasi atas lahan-lahan kolektif untuk kemudian didistribusikan menjadi

kepemilikan individual. Tanah-tanah yang telah terdivisi atas nama perseorangan

ini kemudian dapat dengan mudah diambil alih karena melemahnya ikatan tenurial

yang dahulu eksis ketika pengelolaan dan pengakuan atas tanah didasarkan pada

komunalisme.

[26] Lembaga-lembaga pemetaan yang mayoritas adalah gerakan masyarakat

sipil (non-government organizations) banyak yang abai soal ini. Imajinasi

mengenai pengakuan negara dan dorongan agar tanah dapat segera didata dalam

bentuk apapun, luput melihat bahwa strategi perampasan tanah justru akan jauh

lebih mudah dilakukan ketika urusan jual-beli dibebankan kepada tiap-tiap

orang.

[28] Bandara-bandara lama ini kemudian diserahkan pengelolaannya

kepada TNI Angkatan Udara.